Le projet

Le projet éolien Aérodis Chambonchard

Développé par IBERDROLA, actuel exploitant du parc Aérodis Les Chaumes en fonctionnement depuis 2012, le projet d’extension Aérodis Chambonchard est en réflexion depuis 2017.

Le projet est localisé en région Nouvelle-Aquitaine, dans le département de la Creuse, sur les communes de Chambonchard et d’Evaux-les-Bains.

Le site couvre une zone de 120 hectares et se situe à l’Ouest du parc éolien existant Aérodis Les Chaumes. La zone est découpée en deux parties : la partie nord couvre 35 ha et la partie sud 85,2 ha. Elle se trouve dans un contexte agricole et se situe à environ 2,1 kilomètres au sud du bourg de Chambonchard et à 3,2 kilomètres au sud-est d’Evaux-les-Bains.

Aujourd’hui, le projet d’extension c’est :

|

6 éoliennes de 2,2 à 2,4 MW de puissance chacune implantées en ligne selon un axe globalement nord-ouest/sud-est :

|

|

De 13,2 à 14,4 MW environ de puissance totale. |

|

29 505 Mégawattheures par an (MWh/an) équivalents à la consommation annuelle de 9 220 ménages (hors chauffage et eau chaude). |

|

590 Gigawattheures (GWh) produits sur les 20 années d’exploitation. |

|

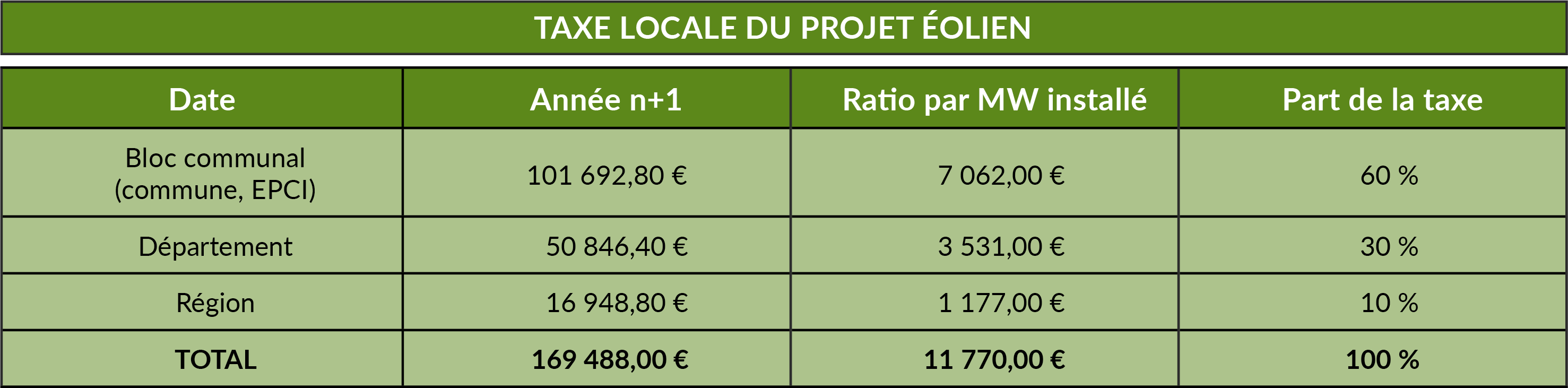

18 000 €/an environ de retombées fiscales pour la commune de Chambonchard, 4000 €/an environ pour la commune d’Evaux-les-Bains et 60 000 €/an environ pour la Communauté de communes. |

|

2000 tonnes équivalent de CO2 évitées chaque année dans l’atmosphère. |

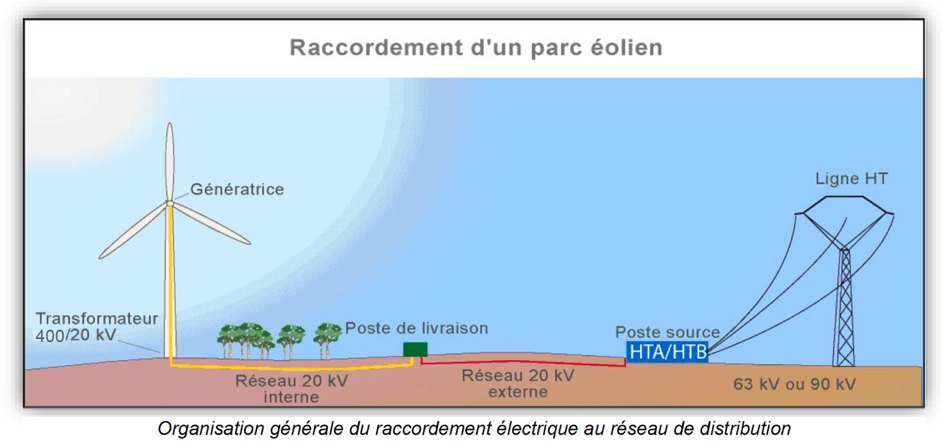

À ces installations s’ajoute un poste de livraison électrique chargé de collecter l’électricité produite par les aérogénérateurs.

Le saviez-vous ? : une éolienne convertit l’énergie cinétique du vent en énergie mécanique et en énergie électrique. Le vent fait tourner des pales qui font elles-mêmes tourner le générateur de l’éolienne qui transforme l’énergie mécanique du vent en énergie électrique. L’électricité éolienne est ensuite dirigée vers le réseau électrique.

Historique du projet

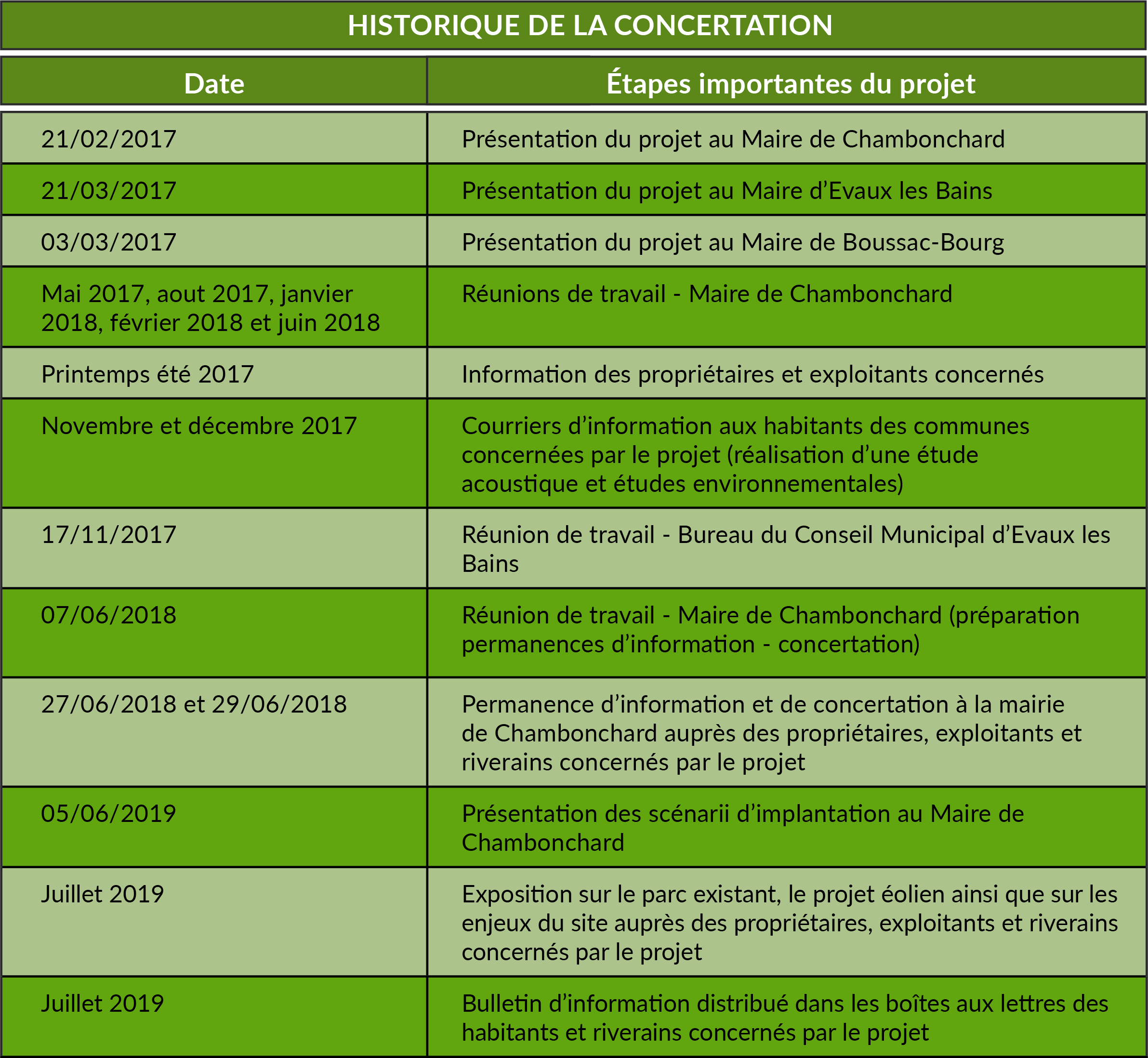

Le projet d’extension a été identifié en 2016 et présenté début 2017 aux élus des communes de Chambonchard, d’Evaux-les-Bains et de Boussac Bourg.

Le choix du site d’implantation est le résultat du croisement de l’ensemble des contraintes techniques et environnementales : paysagères, écologiques, habitats, servitudes techniques, etc. Mais l’aptitude du site du projet Aérodis Chambonchard a été pressentie puis confirmée par les études réalisées.

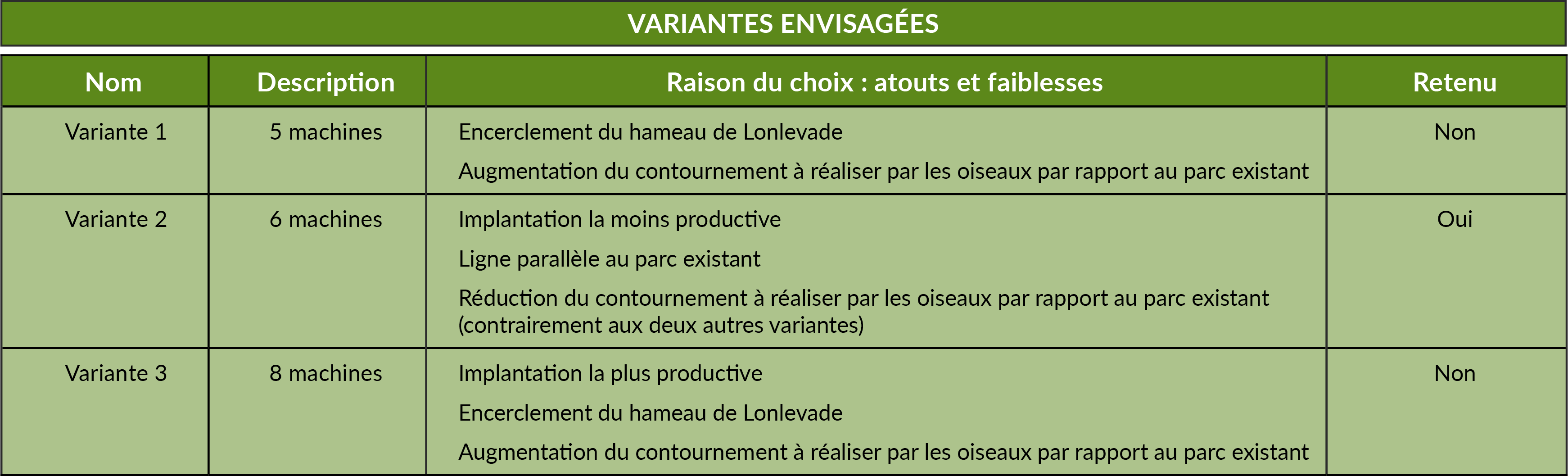

Une fois les grands enjeux liés aux servitudes réglementaires et à l’environnement (cadrage préalable, consultation des services de l’État et analyse de l’état initial de l’environnement) identifiés, il nous a été possible de réfléchir au nombre et à la disposition des éoliennes sur le site.

Plusieurs variantes de projet d’implantation ont été envisagées. Trois variantes compatibles avec l’ensemble des servitudes et contraintes techniques du site ont été étudiées au cours du développement et présentées aux experts de l’équipe projet.

Historique de la concertation

Nous nous sommes attachés, tout au long du développement du projet, à informer les élus locaux et la population de l’état d’avancement du projet.

Nous avons ainsi mené le développement du projet Aérodis Chambonchard en étroite collaboration avec les communes concernées et la Communauté de communes, les services de l’État et les propriétaires et exploitants sur le site d’implantation.

Les attentes et remarques de ces différents acteurs ont pu être recueillies lors de plusieurs réunions de travail ayant eu lieu à différentes étapes du projet.

En août et septembre 2022, alors que les études touchent bientôt à leur fin, la concertation se poursuit pour définir collectivement les mesures d’accompagnement que le projet pourrait apporter au territoire. Ainsi, nous organisons :

- Des échanges avec les élus pour les informer et les inviter à participer à la concertation en cours.

- Un porte-à-porte sur les communes de Chambonchard et Évaux-les-Bains.

- Un appel à contribution en ligne pour l’ensemble des publics.

Les bénéfices du projet

L’implantation d’un parc éolien sur un territoire rural contribue à l’augmentation des ressources financières des collectivités locales (Communautés de communes et communes) à travers la location de terrains communaux pour l’implantation d’éoliennes, les taxes locales sur l’activité économique, les taxes locales sur la propriété foncière ou d’autres types de compensations économiques.

Le projet éolien Aérodis Chambonchard, apportera les bénéfices suivants :

Les études de développement

Toutes les études réglementaires de développement, nécessaires à la constitution du dossier de demande d’Autorisation Environnementale ont été menées par des experts indépendants à l’échelle du périmètre de la zone de projet.

Les méthodologies employées par ces différents bureaux d’études ont permis d’identifier et de hiérarchiser l’ensemble des enjeux du territoire et les sensibilités principales. C’est en se basant sur cet état initial le plus complet possible que le projet a pu être conçu. Ces méthodologies sont cadrées en grande partie par le Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens, édité par le Ministère de l’écologie en juillet 2010, actualisé en 2016.

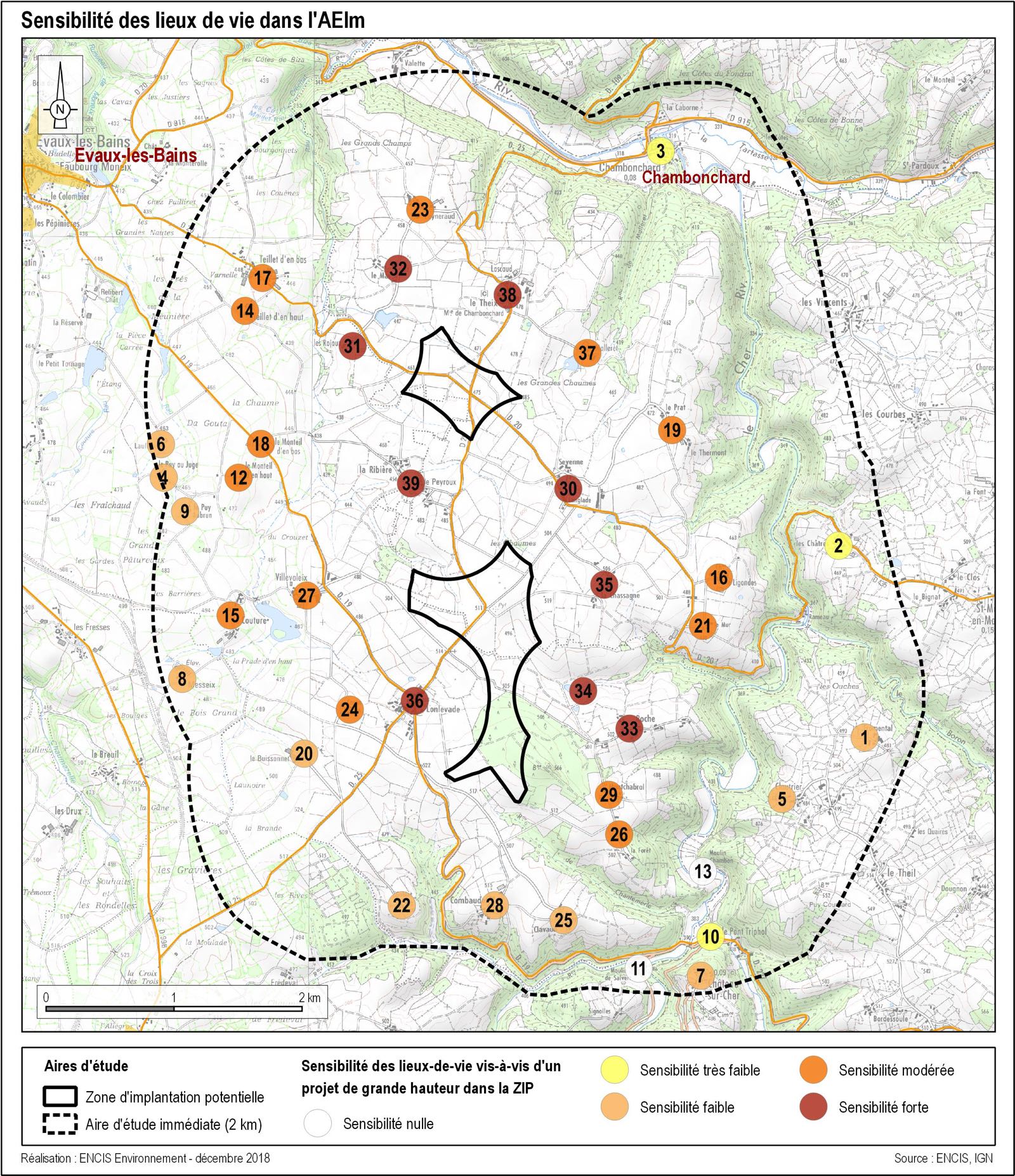

L’analyse des enjeux et des impacts du projet a été réalisée par aires d’études : aire d’étude immédiate, aire d’étude rapprochée, aire d’étude intermédiaire et aire d’étude éloignée.

Tout au long de ces études, des échanges ont été organisés avec les élus locaux, les services de l’État, les experts environnementalistes, les propriétaires et exploitants de la zone de projet, afin de développer un parc éolien de moindre impact environnemental et paysager.

Ainsi, les conclusions de ces études démontrent clairement la compatibilité du projet éolien avec la zone prévue pour son implantation.

Le potentiel éolien

La bonne marche des aérogénérateurs est fonction des conditions de vent. Dans le cas du parc éolien Aérodis Chambonchard, les conditions minimales de vent pour que les aérogénérateurs se déclenchent, correspondent à une vitesse de 3 m/s (soit environ 10,8 km/h).

La production optimale est atteinte pour un vent de vitesse allant de 11,5 et 12,5 m/s (soit environ entre 45 km/h).

Enfin, l’aérogénérateur se coupera automatiquement pour des vitesses de vent supérieures à 20 m/s (soit 72 km/h).

Le site offre majoritairement un vent en provenance de sud-ouest vers le nord-ouest, ayant une vitesse moyenne estimée de 4,3 m/s à 80 mètres de hauteur, soit plus de 15,5 km/h.

Le milieu physique

Le territoire se situe sur une butte avec des altitudes qui déclinent au droit des différents petits vallons. Les altitudes s’échelonnent entre 430 m au nord-ouest de la zone à 566 m au sud-est de la zone d’implantation potentielle. La partie sud de la zone d’implantation potentielle présente un relief plus marqué.

Le site éolien est dans le bassin versant de la Loire, de sa source à la Vienne. Il est donc concerné par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne.

Le site se situe en zone de sismicité faible, l’aléa mouvement de terrain est faible, le site n’est pas concerné par l’aléa effondrement et l’aléa inondation est nul.

La sensibilité est très forte à très faible pour le risque de remontée de nappe dans le socle et il y a des phénomènes climatiques extrêmes à prendre en considération (rafales, givre, foudre…) mais le site n’est pas concerné par le risque majeur feu de forêt.

Le milieu humain

Le site éolien à l’étude est essentiellement utilisé pour l’exploitation agricole. Des parcelles de polycultures et de prairie sont enserrées dans un réseau bocager relativement épars.

Il faut toutefois considérer les contraintes suivantes dans le développement du projet : distance d’éloignement des routes départementales et des routes communales, présence d’une ligne de télécommunication, présence de lignes HTA et présence d’un réseau d’eau potable.

Mais aucun vestige archéologique connu n’est recensé sur le site qui n’est pas non plus concerné par un quelconque risque technologique.

Contrairement aux idées préconçues qui associeraient l’implantation d’un parc éolien à la dégradation du cadre de vie et à une baisse des valeurs immobilières dans le périmètre environnant, les résultats de plusieurs études scientifiques européennes et américaines relativisent les effets négatifs des parcs éoliens quant à la baisse des prix de l’immobilier. Dans la plupart des cas étudiés, il n’y a aucun effet sur le marché et le reste du temps, les effets négatifs s’équilibrent avec les effets positifs, puisque l’installation d’éoliennes est un revenu pour les collectivités, qui peuvent mettre en valeur et proposer de meilleurs services sur leur territoire.

Le parc sera situé en zone rurale, où la pression foncière et la demande ne sont pas très élevées. Comme précisé précédemment, les habitations les plus proches du projet se trouveront à 540 m de la première éolienne. Les impacts sur le parc immobilier environnant seront globalement faibles, selon les choix d’investissement des retombées économiques collectées par les collectivités locales dans des améliorations des prestations collectives.

Dans le bassin visuel du projet, les enjeux touristiques sont globalement faibles à modérés.

Une analyse des effets de saturation visuelle a été réalisée pour les lieux de vie les plus proches du projet, notamment ceux localisés au sud-ouest de l’aire d’étude immédiate, à proximité du parc existant de l’Aérodis des Chaumes, de son projet d’extension ainsi que du parc en cours d’instruction du CEPE la Croix des Trois.

Le projet Aérodis Chambonchard a un impact faible en termes de saturation visuelle et d’effet d’encerclement depuis les sept points d’analyse : Hameau de la Couture, Villevaleix, La Ribière, Le Peyroux, Lonlevade, Coron et Le Buissonnet.

L’environnement sonore

Les zones d’habitations les plus proches du site ont fait l’objet de mesures acoustiques par un bureau d’études acoustique indépendant (Orféa Acoustique) permettant ainsi de réaliser le constat sonore initial. Des mesures de bruit ont été réalisées sur les lieux d’habitation les plus proches du parc éolien (12 points) et sur une longue période d’observation (6 jours) afin de déterminer des indicateurs de bruit résiduel, en périodes diurne et nocturne, en fonction de la vitesse du vent standardisée.

Les éoliennes sont des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). La réglementation ICPE impose des seuils d’émergences, c’est-à-dire des seuils de bruit « ajouté » par le projet éolien au bruit de l’environnement, à respecter dans le cadre de l’installation du parc éolien :

- De jour, les émergences ne peuvent pas excéder 5 dB(A) ;

- De nuit, les émergences ne peuvent pas excéder 3 dB(A).

De plus, une éolienne ne peut pas être installée à moins de 500 m d’une habitation.

Dans le cas du projet Aérodis Chambonchard, la distance minimum entre une habitation et l’éolienne la plus proche est de 540 m, ce qui limite les impacts acoustiques possibles.

La prise en compte des milieux naturels et des paysages

Vouloir intégrer un parc éolien dans un environnement nécessite d’en connaître les principaux éléments structurants et de caractériser le plus finement possible les potentiels impacts.

Les études concernant les thématiques faune, flore et habitats ont permis d’identifier les principaux enjeux environnementaux et de déterminer, en fonction de ces enjeux, la capacité du site considéré à accueillir un parc éolien.

Les inventaires de terrain ont été réalisés pendant un cycle biologique complet (environ une année) par ENCIS Environnement.

Les enjeux paysagers et l’insertion du projet

Le volet paysager de l’étude d’impact a été confié à Raphaël CANDEL-ESCOBAR, Paysagiste Concepteur qui a abordé le territoire risquant d’être affecté par ce projet successivement à quatre échelles :

- La zone d’implantation potentielle (ZIP),

- L’aire d’étude immédiate à 2 km autour de la ZIP,

- L’aire d’étude rapprochée de 2 à 8 km autour de la ZIP et enfin

- L’aire d’étude éloignée, de 8 à 18 km autour de la ZIP.

A l’échelle des aires d’études éloignée, rapprochée et immédiate, le profil encaissé de la vallée du Cher ne permet pas de vues en direction de la zone d’implantation potentielle depuis le fond de vallée.

Au nord-ouest de l’aire d’étude rapprochée et depuis les vallées de la Tardes et de la Voueize, les visibilités vers la zone d’implantation potentielle sont également masquées par le relief. Au contraire, les plateaux adjacents relativement dégagés permettent des vues dégagées vers la zone d’implantation potentielle.

A l’échelle de l’aire d’étude rapprochée et de l’aire d’étude immédiate, les principales lignes de force sont la vallée du Cher et les six éoliennes du parc éolien Aérodis les Chaumes actuellement en activité.

Le projet éolien de Chambonchard s’inscrit dans un paysage déjà marqué par la présence de l’éolien avec le parc Aérodis Les Chaumes en activité.

L’appréciation des éoliennes dans le paysage est subjective. Certains les trouvent esthétiques, modernes, écologiques, apprécient leur design, quand d’autres les jugent inesthétiques, imposantes, industrielles. Au-delà de ces appréciations individuelles, l’évaluation de l’insertion paysagère des projets éoliens est principalement basée sur des outils et des critères objectifs comme :

- La présence ou l’absence d’écrans visuels (relief, végétation, bâtiments) conditionnant les modes de perception.

- La relation du projet avec les structures et unités paysagères.

- Les rapports d’échelle entre les grandes dimensions des éoliennes et les éléments constituant le paysage (vallée, église, pylônes, etc.),

- Le risque de confrontation entre éléments modernes et des sites patrimoniaux ou emblématiques.

Plusieurs outils permettent d’apprécier les effets du projet sur le paysage :

- Une carte de visibilité prenant en compte le relief et les principaux massifs boisés permet de préciser les zones depuis lesquelles le parc éolien ne sera pas visible.

- Des visites de terrain permettent d’intégrer les masques visuels non pris en compte sur la carte de visibilité (bâti, haies, arbres des jardins, etc.) et de prendre en compte la notion de distance au projet, afin de préciser les enjeux.

- Des profils en coupe peuvent permettent de préciser notamment la perception et les rapports d’échelle.

- Enfin, des photomontages sont réalisés en se basant sur la carte de visibilité et l’analyse de terrain, depuis les endroits les plus représentatifs des enjeux du territoire. Ils permettent d’évaluer l’impact visuel en tenant compte de l’environnement réel du projet. Les éoliennes sont représentées sur les photomontages de façon à être les plus visibles possible : de face, et dans une couleur contrastant avec les conditions météorologiques de la prise de vue.

Les milieux naturels

Les espaces naturels ont été recensés dans un rayon de 18 km correspondant à l’aire d’étude éloignée (données DREAL Limousin et Auvergne).

Il ressort de cette étude que des sites Natura 2000, une réserve naturelle nationale et des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de types I et II sont présents dans l’aire d’étude éloignée.

Aucune ZNIEFF de type I et II n’est présente dans la zone d’implantation potentielle.

Dans l’aire d’étude éloignée ce sont trois Zones Spéciales de Conservation et une Zone de Protection Spéciale qui ont également été identifiées.

Le saviez-vous ? : Les ZSC (Zones Spéciales de Conservation) sont des sites qui comprennent des habitats naturels ou des habitats d’espèces de faune et de flore sauvages dont la liste est fixée par arrêté du ministre en charge de l’environnement et dont la rareté, la vulnérabilité ou la spécificité justifient une attention particulière. Les ZPS (Zone de Protection Spéciale) visent à protéger toutes les espèces d’oiseaux présentes naturellement sur le territoire européen.

Aucune ZSC ou ZPS n’est présente dans la zone d’implantation potentielle.

Au cours des inventaires, ce sont 141 espèces végétales qui ont été identifiées et 21 habitats naturels ou semi-naturels (hors zones rudérales et milieux artificialisés) qui ont été identifiés. Mais l’inventaire de la flore présente au sein de l’aire d’étude immédiate a mis en évidence une diversité floristique moyenne. Globalement, la flore inventoriée est commune et ne présente pas d’enjeu particulier.

Concernant la faune terrestre, les enjeux les plus importants sont principalement concentrés sur et à proximité des zones humides pour leur rôle d’habitat et notamment de zone de reproduction pour les amphibiens. Ces habitats très bien répartis dans l’aire d’étude immédiate sont classés en enjeu fort.

Les chiroptères

Concernant les chauves-souris les espèces ont été identifiées à l’aide de trois types d’inventaires : écoutes ponctuelles au sol, écoutes en continu et prospections de gîtes.

Au total, 19 espèces de chiroptères ont été identifiées de manière certaine. L’enjeu de chaque espèce a été analysé en tenant compte de ses statuts de protection et de conservation, et de son activité mesurée :

- 7 espèces présentent un enjeu fort en raison de statuts de conservation et de rareté défavorables et de leur fort statut de protection ;

- 5 espèces présentent un enjeu modéré en raison d’un statut de conservation défavorable et de leur rareté au niveau régional ;

- 7 espèces présentent un enjeu faible en raison d’un statut de conservation plus favorable.

Au vu de l’attractivité pour les chiroptères des secteurs dans lesquels vont être implantées les éoliennes (pâtures et prairies), et du maintien des corridors de déplacement à proximité de ces dernières, le risque de perte d’habitat sur les populations de chauves-souris durant l’exploitation est jugé modéré. La mesure de programmation préventive du fonctionnement des éoliennes en fonction de l’activité chiroptérologique (MN-E2) et la mesure d’adaptation de l’éclairage automatique fixe en bas des mâts des éoliennes (MN-E1) permettent de conclure à un impact résiduel faible, n’étant pas de nature à affecter significativement les populations locales de chauves-souris ou leur dynamique.

Grâce à la mise en place de la mesure de réduction, l’impact résiduel est jugé non significatif pour l’ensemble du cortège chiroptérologique. Ainsi les impacts résiduels du parc éolien d’Aérodis Chambonchard ne sont pas de nature à remettre en cause l’état de conservation et la dynamique des populations de chiroptères du secteur étudié.

Les oiseaux

Concernant les oiseaux, les enjeux liés aux espèces identifiées ont été analysés et hiérarchisés en fonction de trois périodes d’observation : période de nidification, période de migration et période d’hivernage.

En période de nidification, le Busard Saint-Martin présente un enjeu très fort car il s’agit d’une espèce classée « en danger critique » en Limousin. 3 autres espèces présentent un enjeu fort en raison de leur vulnérabilité. 13 espèces d’oiseaux présentent un enjeu modéré en raison de leurs statuts de conservation et/ou de dynamique de population défavorables. Enfin, les autres espèces d’oiseaux identifiées présentent des enjeux faibles ou très faibles en raison de leurs statuts de conservation plus favorables.

En période de migration, les enjeux sont classés de forts à faibles. La présence de la Cigogne noire et du Milan royal en halte migratoire fait partie des enjeux forts, ainsi que la localisation du projet dans le couloir migratoire de la Grue cendrée. Les enjeux modérés concernent 9 espèces d’oiseaux protégées au niveau européen, ainsi que 2 espèces classées « vulnérables » en Europe et en Limousin. Les espèces aux enjeux faibles sont des espèces communes ou « quasi menacées » en Europe.

En période d’hivernage, 3 espèces d’oiseaux présentent des enjeux modérés ou faibles selon leur vulnérabilité ou leur statut de protection.

De plus, une évaluation des effets et des impacts sur l’environnement occasionnés par le projet est réalisée et les effets du projet sur l’environnement sont mesurés à chacune des phases :

- les travaux préalables et la construction du parc éolien,

- l’exploitation,

- le démantèlement.

De manière générale, si l’on considère l’ensemble de l’avifaune, les effets attendus pendant la phase d’exploitation du parc éolien ne sont pas de nature à engendrer des impacts significatifs sur les populations locales d’oiseaux patrimoniaux à enjeux observés sur le site.

Le saviez-vous ? : l’évaluation des impacts sur l’environnement consiste à prévoir et déterminer la nature et la localisation des différents effets de la création et de l’exploitation du futur parc éolien et à hiérarchiser leur importance. En cas d’impact significatif, des mesures d’évitement et/ou de réduction sont prévues et l’impact résiduel est évalué pour définir des mesures de compensation. Par ailleurs, des mesures d’accompagnement permettant d’améliorer le cadre de vie local sont définies en lien avec le territoire d’implantation du parc éolien.

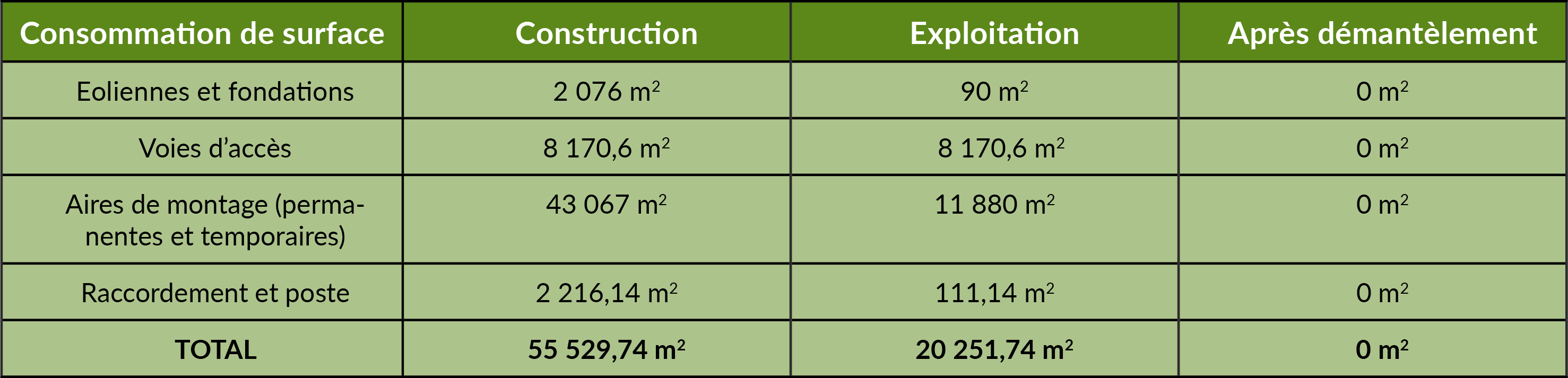

La construction

Pour l’acheminement des éoliennes, ainsi que des matériaux et matériels de construction, des chemins devront être utilisés. Ainsi, les chemins déjà existants seront renforcés et mis en conformité avec les normes fournies par les constructeurs, et de nouveaux chemins seront créés.

Ils serviront comme chemins agricoles et comme voies d’accès aux éoliennes pour les équipes de maintenance pendant la période d’exploitation du parc.

Le démantèlement

A la fin de l’exploitation du parc éolien, les éoliennes sont démontées et le terrain est restitué dans son état initial. A ce titre, la collectivité et les propriétaires fonciers des parcelles accueillant les éoliennes sont informés des conditions de démantèlement, et leur avis est recueilli.

Les opérations de démantèlement et de remise en état du site sont encadrées par la réglementation ICPE et sont à la charge d’IBERDROLA. Pour sécuriser financièrement le démantèlement, l’exploitant a l’obligation de constituer des garanties financières avant la mise en service du parc éolien. Le calcul du montant des garanties financières est fixé par l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. Pour 6 éoliennes d’une puissance comprise entre 2,2 et 2,4 MW, le montant des garanties financières sera compris entre 330 000€ et 360 000€.

Les opérations de démantèlement comprennent :

- Le démantèlement des éoliennes ;

- Le démantèlement des postes de livraison et des câbles électriques dans un rayon de 10 km ;

- L’excavation de la totalité des fondations jusqu’à la base de leur semelle, à l’exception des éventuels pieux ;

- La remise en état du site avec le décaissement des aires de grutage et des chemins d’accès sur une profondeur de 40 cm et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres à proximité des installations.

Depuis le 1er juillet 2022, au moins 90% de la masse totale des éoliennes démantelées, fondations incluses, et au moins 35% de la masse des rotors doivent être réutilisés ou recyclés.