Pour en savoir plus sur l’énergie éolienne

https://www.info-eolien.fr

https://fee.asso.fr

https://www.ecologie.gouv.fr

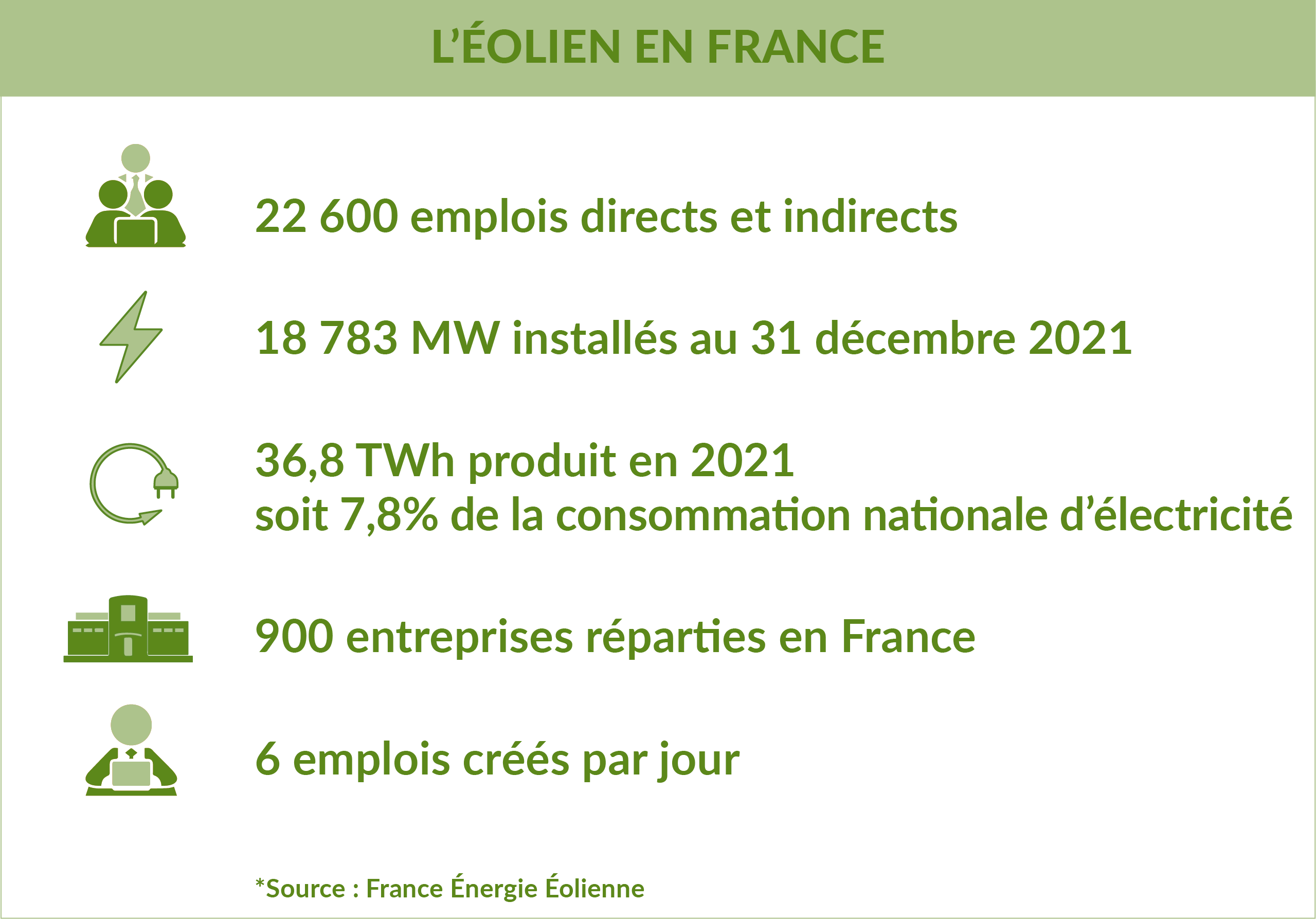

Les avantages de l’énergie éolienne

L’énergie éolienne est une des énergies bas carbone renouvelables (EnR) essentielles pour réussir la transition énergétique.

En savoir +

Le changement climatique est avant tout dû au CO2 produit par les activités humaines, constat réaffirmé par les derniers rapports du Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat (GIEC).

Dans une perspective de transition énergétique pour mettre un frein au réchauffement global, l’État a fixé comme objectif la neutralité carbone pour 2050 basée sur un mix électrique diversifié avec 50% et plus d’EnR.

Associé à d’autres énergies bas carbone et toujours plus compétitif, l’éolien a un rôle déterminant dans la transformation et l’électrification de secteurs essentiels de notre économie comme l’industrie ou l’agriculture.

L’éolien dans la région Nouvelle Aquitaine

L’éolien en région Aquitaine couvre 6% de la consommation régionale avec 1 312 MW installés.

En savoir +

Consciente de la diversité de ses ressources naturelles (ensoleillement élevé, large façade maritime, sites géothermiques…) et des enjeux majeurs liés à la transition énergétique, la Région Nouvelle Aquitaine a intégré sa stratégie de transition énergétique dans son Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) prévoyant d’atteindre 4 500 MW de puissance installée en 2030 (avec une option haute à 5 500 MW) et visant, à l’horizon 2050, une autonomie régionale décarbonée.

Dans son bilan électrique 2021 pour la Région Nouvelle Aquitaine, RTE montre une progression de 14,2% de la production d’énergie éolienne, tandis que la puissance installée progresse de 12,6%, signe d’une prise de conscience réelle des atouts de l’éolien.

Les éoliennes, sources de revenus au niveau local

Chaque éolienne installée est source de revenus pour le territoire : dynamisme pour l’emploi, revenus pour les propriétaires et exploitants puis bénéfices directs pour les collectivités y trouvant une source de revenus pour réaliser des projets au service des populations.

En savoir +

Un parc éolien permet de diversifier les revenus des collectivités locales tout au long de sa durée de vie, soit 20 à 25 ans.

- Diminution des impôts locaux.

- Augmentation des capacités d’emprunts et de financement.

- Revenu de taxes foncières.

- Contribution économique territoriale (CET) basée sur la Cotisation foncière des entreprises (CFE) et la Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

- L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) représentant 70% du montant total des taxes et impôts dus.

En chiffres :

1MW installé est égal à un revenu de 10 à 15000 € / an pour les collectivités.

Les principales étapes d’un projet éolien

La mise en œuvre d’un projet éolien est strictement encadrée par les règlementations régissant l’aménagement des territoires et suit toute une série d’étapes.

En savoir +

Avant de lancer les travaux d’installation d’un parc éolien, toute une série d’étapes doit être respectée, engageant de multiples acteurs.

- L’analyse de pré-faisabilité: c’est l’identification d’une zone à potentiel, l’analyse de ses caractéristiques (vents, raccordement, accès…) suivie des discussions avec les élus, propriétaires et exploitants agricoles.

- La conception du projet: des experts de bureaux d’études indépendants établissent une série d’études d’impacts (environnement et biodiversité, paysages, acoustique…) permettant de construire le dossier qui sera soumis à l’autorisation environnementale.

- La concertation: elle implique le porteur de projet, la collectivité, les associations représentatives locales et les citoyens. C’est une démarche de démocratie participative et d’information à divers stades du projet.

- L’enquête publique: tous les éléments du dossier sont mis à disposition des habitants. Leurs observations sont remises à un commissaire enquêteur qui se charge d’émettre un avis à destination du Préfet.

- Le Préfet émet un avis favorable ou défavorable, entraînant la mise en chantier ou non.

En moyenne, environ 7 ans s’écoulent entre le lancement du projet et la mise en service d’un parc éolien.

Le démantèlement et le renouvellement d’une éolienne

Un cadre règlementaire strict prévoit les modalités du démantèlement et de l’éventuel renouvellement d’une éolienne au terme de sa durée de vie d’exploitation.

En savoir +

L’installation, l’exploitation et le démantèlement d’une éolienne sont régit par un cadre règlementaire précisé par l’arrêté du 22 juin 2020 « portant modification des prescriptions relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent » et complétant l’article R515-106 du Code de l’environnement pour les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

Ils prévoient ainsi :

1° Le démantèlement des installations de production ;

2° L’excavation de tout ou partie des fondations ;

3° La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l’état ;

4° La réutilisation, le recyclage, la valorisation ou à défaut l’élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet.

De plus, une garantie financière est fixée par arrêté préfectoral et actualisée tous les cinq ans.

Le renouvellement (repowering) d’une éolienne peut-être décidé, permettant l’utilisation d’éoliennes moins nombreuses et plus performantes, fruit des avancées technologiques de la filière.

Source : Arrêté du 20 juin 2020 et Article 515-106 du Code de l’environnement

Le saviez-vous ?

90% d’une éolienne recyclable ou valorisable (98% hors pale).

- Recyclage à 100% de l’acier, du béton, du cuivre et de l’aluminium.

- Reconditionnement et revente des composants.

Des technologies sont en développement pour répondre aux règles de la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE).

Quels sont les impacts d’un parc éolien sur l’environnement et la santé ?

Comme toute activité humaine, l’installation d’une éolienne a des impacts, mais ceux-ci sont limités en raison d’une réglementation stricte à suivre et permettant l’obtention d’une autorisation environnementale.

Ainsi, les études d’impacts évitent que les éoliennes portent atteinte au confort des populations, à leur santé, à leur sécurité et à leur milieu.

En savoir +

Quel impact sur l’environnement ?

- L’artificialisation des sols est très marginale . L’ensemble est remis en état après démantèlement.

- L’emprise foncière est faible : une éolienne occupe environ 500m2 (chemins d’accès et postes de raccordement compris).

- Des études indépendantes cartographient le milieu et permettent d’éviter les atteintes aux zones sensibles du point de vue de l’environnement et de la biodiversité.

20 000 à 30 000 hectares c’est ce qu’occupera le système électrique français à l’horizon 2050. En comparaison, le seul réseau routier occupera plus d’un million d’hectares.

Quel impact sur l’homme ?

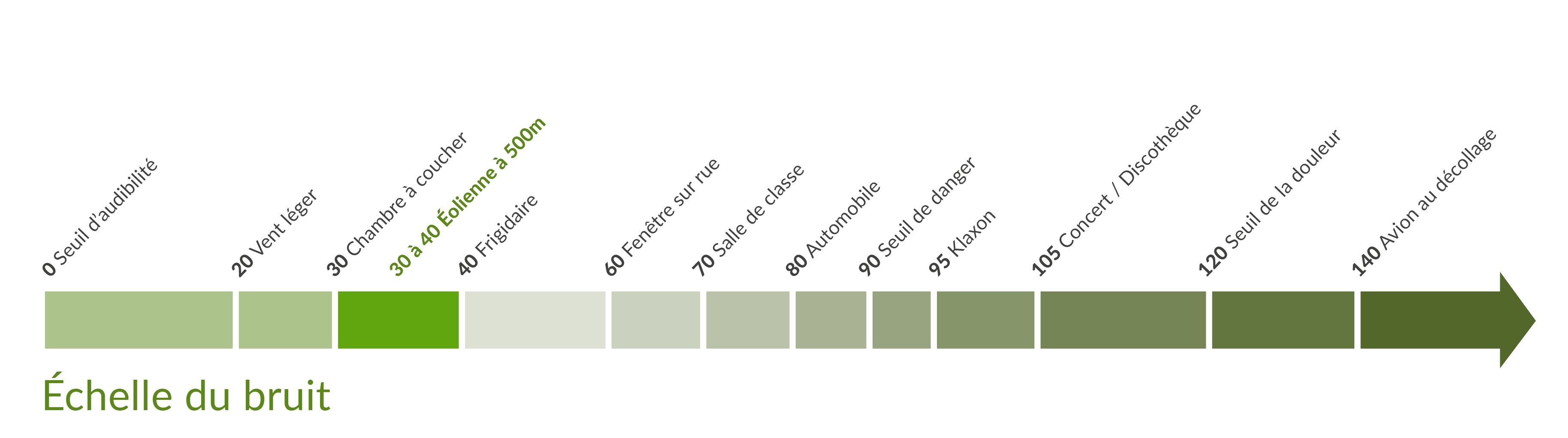

- L’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSES) exerce une surveillance particulière sur les impacts de l’éolien et notamment l’impact sonore. Le bruit des éoliennes est faible (fréquences entre 20hz et 100hz, inférieur à 35 décibels)) et en-deçà des bruits quotidiens dans une habitation située à 500m, seuil pris en compte par la réglementation française.

- Diverses analyses de production d’infrasons par les éoliennes semblent montrer qu’elles ne représentent pas un danger pour l’homme. Un syndrome éolien entraînant maux de tête, perturbation du sommeil ou stress semble exister pour une partie très infime des riverains mais la causalité ne fait pas consensus au sein de la communauté scientifique.

Quel impact sur les animaux d’élevage ?

- L’éolien et l’élevage coopèrent dans les territoires.

- 83,2% des parcs éoliens terrestres se situent en zones agricoles.

- 21% se situent à proximité d’élevages bovins, 16% à proximité de polycultures – élevages.

- Suite à la médiatisation du parc des Quatre Seigneurs et ses effets supposés sur deux exploitations situées à proximité, une série d’études établies par des expertises indépendantes ont été menées sans établir de lien de causalité.

- Les retours d’expérience des pays européens montrent qu’une cohabitation sereine existe entre parcs éoliens et animaux d’élevage.

Consciente des inquiétudes, la filière éolienne s’est dotée d’un groupe de travail interne de suivi de ces questions et pour la mise en place d’une concertation adaptée tout en invitant chacun à se référer aux expertises scientifiques disponibles sur le site de l’ADEME.

Quel impact pour les animaux sauvages et la biodiversité ?

- Les études d’impact effectuées en amont cherchent à limiter les accidents impliquant oiseaux migrateurs, rapaces et chiroptères.

- Elles permettent l’analyse comportementale de la faune et d’éviter les zones sensibles et couloirs de migration.

- Le développement technologique permet d’inclure des systèmes de bridage pour s’adapter, de caméras intelligentes pour capter l’approche des oiseaux, les effaroucher, etc.

Le saviez-vous ? La filière éolienne est accompagnée par la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), l’ADEME et le Ministère de la Transition Écologique. Ces partenariats ont permis de nets progrès et, si on estime qu’une éolienne tue en moyenne sept oiseaux par an, cela est bien moindre que bon nombre d’autres activités humaines.

Quel impact pour les paysages ?

- Le nombreuses règles viennent cadrer l’implantation des éoliennes pour favoriser le respect des paysages et le maintien de leur homogénéité.

- Les études d’impacts rendent compte de l’impact visuel, sous conditions météorologiques diverses et selon des angles de vue différents, de l’installation des éoliennes. Elles vont permettre la production de cartes, de photomontages, accessibles à tous lors de démarches de concertation et de l’enquête publique.

- La réduction de la saturation prend en compte de nombreuses données et s’adapte à chaque territoire, en favorisant l’insertion paysagère et la conservation de zones de respiration.

- L’ensemble du dossier reste soumis à la décision du Préfet qui évalue l’impact paysager du parc éolien.

Qu’est-ce que la saturation visuelle ? La saturation visuelle apparaît quand la densité d’éolienne dans le paysage devient insupportable pour le collectif qui vit dans un lieu donné, avec imposition dans tous les champs de vision et par la création de sentiments de monotonie ou d’encerclement.

Quel impact sur les valeurs immobilières ?

- Les critères permettant de donner sa valeur à un bien sont nombreux et parfois subjectifs, comme la perception que l’on a des éoliennes.

- Une série d’expertises indépendantes menées dans le monde convergent vers la conclusion que l’impact sur les valeurs immobilières est limité.

- Une étude est actuellement en cours au sein de l’ADEME et devrait rendre ses conclusions dans les mois à venir.

L’approche ERC (Éviter, Réduire, Compenser) permet au porteur de projet de bien mesurer les différents impacts et d’y apporter une réponse.

Quel impact sur le tourisme ?

Peu d’études quantitatives existent pour mesurer l’impact réel des éoliennes sur le tourisme. Une étude de 2008 commandée par le gouvernement écossais et synthétisant des données de divers pays arrivait à la conclusion suivante : « S’il existe des preuves d’une crainte de la population locale qu’il y ait des conséquences préjudiciables sur le tourisme à la suite du développement d’un parc éolien, il n’y a pratiquement aucune preuve de changement significatif après la construction du projet. Mais cela ne veut pas non plus dire qu’il ne peut pas y avoir d’effet, cela reflète aussi le fait que lorsqu’un paysage exceptionnel, avec un attrait touristique fort est menacé, les projets n’aboutissent pas. »

Source : Economic impacts of wind farming on Scottish tourism, mars 2008.

Le saviez-vous ? Parfois, l’éolien devient un élément de curiosité touristique, lorsqu’un parc est particulièrement innovant, ou bien par la création de structures d’accueil particulières, comme le musée dédié à l’éolien en mer à Saint Nazaire, ouvert en 2019.